数智技术发展与广泛应用给组织和员工个体带来了发展机会和潜在收益,但同时也对员工造成了严重冲击。例如,数智化改变了工作任务的特征与结构,可能使员工的自主性受限;数智化改变了员工之间的人际互动形式与质量,让员工的关系需求难以得到满足;数智化还会让员工感受到被智能体替代的威胁,并让工作与家庭之间的边界越趋模糊等。诸如此类的变化让员工体验到一种新型的工作压力,即“技术压力”(technostress)。面对技术压力所带来的威胁与挑战,员工是主动进取还是选择躺平?理解这一问题对维持员工主动性、提高组织效能都至关重要。

近期,北京大学心理与认知科学学院陆昌勤课题组在管理学领域高水平期刊International Journal of Information Management上发表题研究论文,题目为“Technology takes away my power! The mediating role of powerlessness in the relationship between technostressors and proactivity at work”[1]。该研究深入探讨了技术压力与员工工作主动性、不作为或躺平之间的关系,并强调了技术型成长思维塑造在其中的重要作用。

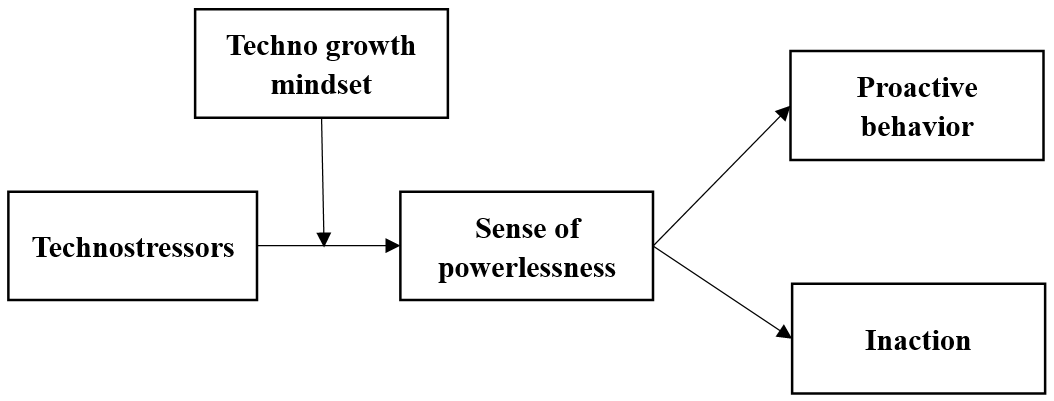

在分析人与技术之间不对称关系的基础上,该研究创新性地提出从(无)权力感的新视角来解释技术压力的影响机制,并基于权力的趋近-抑制理论(approach–inhibition theory of power)来探讨技术压力对员工主动性行、不作为或躺平的影响后果。在此基础上,该研究还整合思维模式理论(growth mindset theory),进一步探索了技术型成长思维在其中的调节作用(研究模型如下图所示)。该研究假设,具有技术型成长思维的员工相信,即便在面对技术压力的威胁与挑战时,自己也可以通过发展自身技能,会重新获得对工作的掌控,维持或提升自己的权力感水平,因此,也就会表现出主动行为,并减少躺平行为。

该研究通过设计1项三轮次的纵向追踪调查研究、1项情境实验研究和1项定性访谈研究,验证了研究假设。研究结果表明,技术压力会导致员工产生无权力感,进而会降低其主动行为,并增加躺平行为(不作为),而技术成长思维可以有效缓解技术压力对员工无权力感的影响,从而降低其对员工行为的影响程度。该研究结论为解释技术压力对员工行为影响提供了新的解释机制,具有理论价值,同时也为组织和员工个体如何有效降低技术压力的消极影响提供了实践参考。

图1 研究模型

北京大学心理与认知科学学院陆昌勤课题组博士研究生汪光炜为该论文的第一作者,已毕业的博士研究生吴仲达(目前任暨南大学管理学院助理教授)为该论文的第二作者。该研究得到了国家自然科学基金的支持,陆昌勤研究员为论文的通讯作者。

近年来,陆昌勤课题组一直在探索组织数智化转型对员工心理与行为的影响,并从压力视角切入,重点探讨技术压力环境下的员工与组织之间的互动过程及其机制,开展交叉学科的研究与探索[2]。课题组2021年发表在Computers in Human Behavior的研究成果,探讨了技术压力对员工工作-家庭平衡的作用及其机制[3]。该研究把技术压力的研究拓展到员工的非工作领域,推进并丰富了技术压力研究。与此同时,课题组还将技术压力研究与信息管理学科领域的信息安全行为研究结合起来,并获得国家自然科学基金项目资助。该研究强调,对信息安全而言,技术性防护和技术解决方案固然很重要,但是,先进的安全防护技术(或称技术防护墙)和严格的政策与措施,如果员工不使用、不遵守的话,防护效果也会大大折扣。因此,人的行为是保障组织信息安全的一个决定性因素。同时,人又是信息安全防护的重要资源,如果员工在做好自身安全遵守行为的同时,又能够主动帮助同事和组织来提升安全防护水平,那么就可以形成信息安全人人参与的“社会防护墙”(social firewall), 从而建设有效的联防体系。这在当今复杂多变的时代显得尤为重要,也更为紧迫。该研究将管理心理学的研究成果推进到信息管理领域,提出并验证员工信息安全行为的内涵与结构维度(包括角色内的信息安全遵守行为、角色外的信息安全参与行为),并深入探讨信息技术压力对员工信息安全行为的作用机制。该研究成果已在2024年美国管理学年会上进行报告,目前正在投稿中(Song et al., 2024)[4]。此外,课题组还关注数智时代的职场心理健康研究,课题组负责人陆昌勤研究员受邀在中国香港岭南大学举办的国际会议上作了相关研究成果的主旨报告[5];积极参与国际学术合作,联合创立了International Network on Technology, Work, and Family,并已发表了多篇合作研究成果(Beham et al., 2023; Ollier-Malaterre et al.,2024; Pellerin et al., 2023)[6,7,8]。

1.Wang, G. W., Wu, Z. D., & Lu, C. Q. (2025). Technology takes away my power! The mediating role of powerlessness in the relationship between technostressors and proactivity at work. International Journal of Information Management, 84, 102930. https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2025.102930

2.马继昌, 陆昌勤.信息技术发展带来的阴暗一面——基于技术压力的分析视角.中国软科学(增刊), 2019, 36-44.

3.Ma, J. C., Ollier-Malaterre, A., & Lu, C. Q. (2021). The impact of techno-stressors on work-life balance: The moderation of job self-efficacy and the mediation of emotional exhaustion. Computers in Human Behavior, 122, 106811. https://doi.org/10.1016/j.chb.2021.106811

4.Song, X, J., Li, N. Wu, Z. D., & Lu, C. Q. The impact of technostress on employees’ in-role and extra-role information security behavior: A resource-based perspective.Paper accepted by the 84th Annual Meeting of the Academy of Management, August 9-13, 2024, Chicago, IL, USA.

5.当AI遇上心理学:岭大首办这场国际会议,感受智能时代人类心理的重构与突围. 香港岭南大学微信公众号. https://mp.weixin.qq.com/s/pjEGl6Bz0X108KQdSbTtgg

6.Beham, B., Ollier-Malaterre, A., Allen, T. D., ... Lu, C. Q. et al. (2023). Humane orientation, work–family conflict, and positive spillover across cultures. Journal of Applied Psychology, 108(10), 1573-1597. https://doi.org/10.1037/apl0001093

7.Ollier-Malaterre, A., Allen, T., Kossek, E. E., Lu, C. Q., Morandin, G., & Pellerin, S. (2024). Digital regulation in the service of sustainable work-life balance. In Maintaining a Sustainable Work–Life Balance (pp. 96-103). Edward Elgar Publishing.

8.Pellerin, S., Ollier-Malaterre, A., Kossek, E.E. ... Lu. C. Q. et al. (2023). The right to disconnect. Stanford Social Innovation Review. https://ssir.org/articles/entry/the_right_to_disconnect

2025-11-18