人的疼痛感受是由内感受 (interoceptive) 和外感受 (exteroceptive,外界五感刺激等)共同产生和调节的,但它们各自的作用和内在机制仍不清楚。内感受是指个体对身体内部信号(如饥饿感、饱腹感、心跳)的感知、解释和整合。日常生活中当身体处于正常状态时我们很少能意识到内感受,只有在发生很大程度的变动时才能清楚地感知到。内感受能够调节视觉、听觉、注意等认知过程,对个体感受自己的身体状态、维持身体内稳态起重要作用。疼痛作为一种重要的适应性预警信号,影响人的内稳态,是人调整状态的重要信号。人对疼痛的感知是否受到内感受的影响,这种影响是否存在周期性?这一问题的确认对理解内感受及其对个体的适应行为干预有重要意义。

近日,北京大学心理与认知科学学院的陈立翰课题组在《Psychophysiology》发表了题为“Cardiac cycle phase modulates pain processing during heartbeat-enhanced rubber hand illusion”的研究论文,结果发现:内感受信号显著影响了个体的疼痛感知,其中,舒张期的疼痛强度、不愉快程度、脑电幅度,都显著低于收缩期。

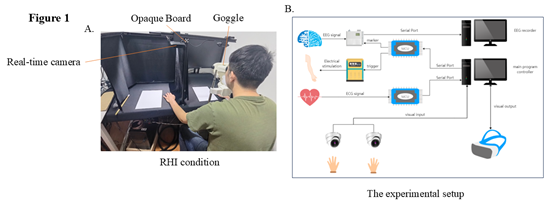

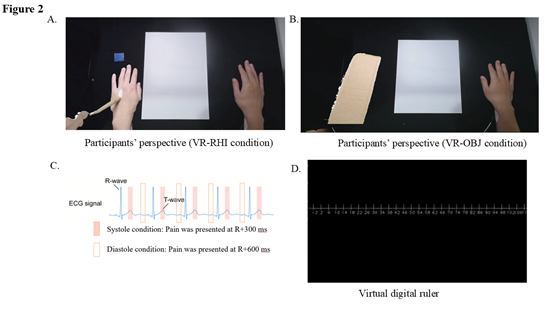

实验以心跳信号为内感受指标,在虚拟现实环境下搭建橡胶手错觉范式。实验中即时记录被试的心跳信号并将其转换为视觉信号,实现心跳视觉化。心跳与橡胶手错觉结合,形成心跳增强的橡胶手错觉范式,以此探究心跳的影响,以及这种影响是否受到橡胶手错觉诱发的身体拥有感错觉影响。实验中首先诱发橡胶手错觉,然后测量被试的疼痛阈限,最后将疼痛刺激呈现在心跳的收缩期、舒张期。

研究揭示了两个重要发现:

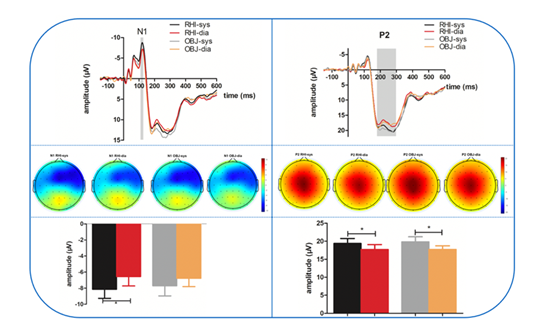

第一,内感受视觉化对疼痛感知的影响呈现周期性:舒张期的疼痛强度感知、不愉快感知、脑电幅度,都显著低于收缩期。这表明舒张期的疼痛感知存在抑制过程。

第二,内感受对疼痛感知的影响并不受到橡胶手错觉诱发的身体拥有感错觉调节。虽然以往有研究验证过身体拥有感对疼痛感知的影响,但是本研究结果这表明内感受对疼痛的影响并非是由于其调节了身体拥有感导致的。

这些发现为认识内感受及其对个体内稳态的调节提供了重要的实证支持。有学者认为疼痛也是一种重要的内感受,本研究使用的疼痛是来自身体外部的刺激导致的,因此未来还可以着眼于来自身体内部的疼痛感,探究其与其他内感受信号的关系。本研究表明,将对心跳等身体内部感觉的感知纳入大脑的“预测编码”机制中进行整合,为开发基于神经科学的新型镇痛方法提供了有前景的方向。

课题组已出站博士后宫文潇(现为北京联合大学特殊教育学院讲师)为论文第一作者,陈立翰为通讯作者。课题组博士生徐侨和梁坤也对论文作出重要贡献。本研究得到了科技创新2030-脑科学与类脑研究重大项目(2021ZD0202600)和国家自然科学基金 (T2192932)的支持。

Gong, W., Xu, Q., Liang, K., Gu, L., & Chen, L. (2025). Cardiac Cycle Phase Modulates Pain Processing During Heartbeat-Enhanced Rubber Hand Illusion. Psychophysiology, 62(10), e70167. https://doi.org/10.1111/psyp.70167

2025-10-20